您现在的位置是:主页 > 中医文化 >

麻黄汤[发汗解表方剂]

2024-06-16中医文化 932人已围观

简介麻黄汤[发汗解表方剂] 麻黄汤,出自《伤寒论》,中医方剂名。为解表剂,具有发汗解表,宣肺平喘之功效。临床主治外感风寒表实证。恶寒发热,头身疼痛,无汗而喘,舌苔薄白,脉浮紧。临床常用于治疗感冒、流行性感冒、急性支气管炎、支气管哮喘等等属风寒表实证者。【华夏宝典】

麻黄汤[发汗解表方剂]

麻黄汤,出自《伤寒论》,中医方剂名。为解表剂,具有发汗解表,宣肺平喘之功效。临床主治外感风寒表实证。恶寒发热,头身疼痛,无汗而喘,舌苔薄白,脉浮紧。临床常用于治疗感冒、流行性感冒、急性支气管炎、支气管哮喘等等属风寒表实证者。

麻黄汤歌诀:

麻黄汤中臣桂枝,杏仁甘草四般施,

发汗解表宣肺气,伤寒表实无汗宜。

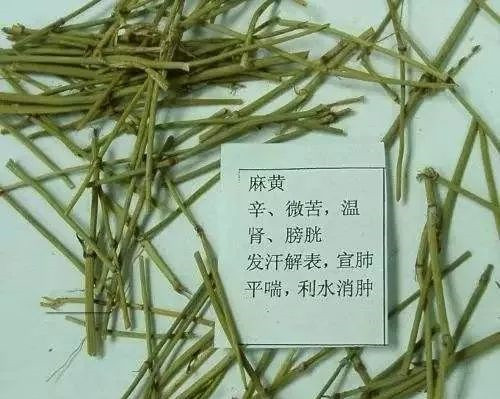

方组:麻黄、桂枝、杏仁、甘草。

常规用量:麻黄(去节)9g,桂枝(去皮)6g,杏仁(去皮尖)6g,甘草(炙)3g。

煎法用法:上四味药以水九升,先煮麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取二升半,去滓,温服八合。覆取微似汗,不须啜粥,余如桂枝法将息。

现代用法:水煎服,温覆取微汗。

功用:发汗解表,宣肺平喘。

主治:外感风寒表实证。恶寒发热,头身疼痛,无汗而喘,舌苔薄白,脉浮紧。

加减化裁:若喘急胸闷、咳嗽痰多、表证不甚者,去桂枝,加苏子、半夏以化痰止咳平喘;若鼻塞流涕重者,加苍耳子、辛夷以宣通鼻窍;若夹湿邪而兼见骨节酸痛,加苍术、薏苡仁以祛风除湿;兼里热之烦躁、口干,酌加石膏、黄芩以清泻郁热。

方义:本方证为外感风寒,肺气失宣所致。风寒之邪外袭肌表,使卫阳被遏,腠理闭塞,营阴郁滞,经脉不通,故见恶寒、发热、无汗、头身痛;肺主气属卫,外合皮毛,寒邪外束于表,影响肺气的宣肃下行,则上逆为喘;舌苔薄白,脉浮紧皆是风寒袭表的反映。治当发汗解表,宣肺平喘。方中麻黄苦辛性温,归肺与膀胱经,善开腠发汗,祛在表之风寒;宣肺平喘,开闭郁之肺气,故本方用以为君药。由于本方证属卫郁营滞,单用麻黄发汗,只能解卫气之闭郁,所以又用透营达卫的桂枝为臣药,解肌发表,温通经脉,既助麻黄解表,使发汗之力倍增;又畅行营阴,使疼痛之症得解。二药相须为用,是辛温发汗的常用组合。杏仁降利肺气,与麻黄相伍,一宣一降,以恢复肺气之宣降,加强宣肺平喘之功,是为宣降肺气的常用组合,为佐药。炙甘草既能调和麻、杏之宣降,又能缓和麻、桂相合之峻烈,使汗出不致过猛而耗伤正气,是使药而兼佐药之用。四药配伍,表寒得散,营卫得通,肺气得宣,诸症可愈。

配伍特点:

一为麻、桂相须,发卫气之闭以开腠理,透营分之郁以畅营阴,则发汗解表之功益彰,二为麻、杏相使,宣降相因,则宣肺平喘之效甚著。

临床运用:本方是治疗外感风寒表实证的基础方。临床应用以恶寒发热,无汗而喘,脉浮紧为辨证要点。

临症禁忌:

①本方为辛温发汗之峻剂,故《伤寒论》对“疮家”、“淋家”、“衄家”、“亡血家”,以及外感表虚自汗、血虚而脉兼“尺中迟”、误下而见“身重心悸”等,虽有表寒证,亦皆禁用。

②麻黄汤药味虽少,但发汗力强,不可过服,否则,汗出过多必伤人正气。正如临床医家指出:“此乃纯阳之剂,过于发散,如单刀直入之将,投之恰当,一战成功。不当则不戢而召祸。故用之发表,可一而不可再。

华夏宝典/编辑部

麻黄汤临症应用化裁:

麻黄加术汤

方组:麻黄(去节)9g,桂枝(去皮)6g,甘草(炙)3g,杏仁(去皮尖)6g,白术12g。

煎法用法:上五味,以水九升,先煮麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取二升半,去滓,温服八合,覆取微似汗。

临床应用:可用湿邪困肤,皮表肿胀。

功用:发汗解表,散寒祛湿。

主治:风寒夹湿痹证。身体烦疼,无汗等。

出处:《金匮要略》

②麻黄杏仁薏苡甘草汤

方组:麻黄(去节,汤泡)6g,杏仁(去皮尖,炒)6g,薏苡仁12g,甘草(炙)3g。

用法:上锉麻豆大,每服12g。水盏半,煮八分,去滓,温服。有微汗,避风。

功用:发汗解表,祛风除湿。

主治:风湿在表,湿郁化热证。一身尽疼,发热,日晡所剧者。

出处:《金匮要略》

③大青龙汤

方组:麻黄(去节)12g,桂枝(去皮)6g,甘草(炙)6g,杏仁(去皮尖)6g,石膏(如鸡子大,碎)12g,生姜(切)9g,大枣(擘)3g。

煎法用法:上七味,以水九升,先煮麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升。取微似汗,汗出多者,温粉扑之;一服汗者,停后服;若复服,汗多亡阳,遂虚,恶风烦躁,不得眠也。

功用:发汗解表,兼清里热。

主治:外感风寒,里有郁热证。恶寒发热,头身疼痛,无汗,烦躁,口渴,脉浮紧。

出处:《伤寒论》

④华盖散

方组:紫苏子(炒)、麻黄(去根节)、杏仁(去皮尖)、陈皮(去白)、桑白皮、赤茯苓(去皮)各30g,甘草15g。

用法:上药共为细粉末,每服6g,水一盏煎至六分,食后温服。

功用:宣肺解表,祛痰止咳。

临床主治:素体痰多,肺感风寒证。咳嗽上气,呀呷有声,吐痰色白,胸膈痞满,鼻塞声重,恶寒发热,苔自润,脉浮紧。

出处:《博济方》

⑤三拗汤

方组:生甘草(不炙)、麻黄(不去根节)、杏仁(不去皮尖)各30g。

用法:上为粗末,每服15g,水一盏半,姜五片,同煎至一盏,去滓,通口服。以衣被盖覆睡,取微汗为度。

功用:宣肺解表。

主治:外感风寒,肺气不宣证。鼻塞声重,语音不出,咳嗽胸闷。

出处:《太平惠民和剂局方》

临症化裁释义:麻黄加术汤与麻黄杏仁薏苡甘草汤均由麻黄汤加减而成,都是治疗外感风寒夹湿的方剂。但前方证属素体多湿,又外感风寒,表寒及身疼较后方为重,故用麻、桂与白术相配,以发汗解表、散寒祛湿。然发汗祛湿又不宜过汗,方中麻黄得白术虽发汗而不致太过,白术得麻黄则能尽去表里之湿,相辅相制,深得配伍之妙。后方证不仅表寒及身疼比较轻,且日晡发热增剧,有化热之倾向,故而不用桂枝、白术,改用苡仁渗利清化。全方用量尤轻,亦为微汗之用。

大青龙汤系由麻黄汤重用麻黄,再加石膏、生姜、大枣组成。主治风寒表实重证而兼里有郁热者。方中倍用麻黄,故其发汗之力尤峻。其烦躁为郁热在里,故加石膏清热除烦;生姜合麻、桂则散风寒以解表邪,合枣、草则益脾胃以滋汗源,使汗出表解,寒热烦躁并除。

三拗汤与华盖散皆为麻黄汤去桂枝,故功用重在宣散肺中风寒,主治风寒犯肺之咳喘证。但三拗汤为宣肺解表的基础方,主治风寒袭肺的咳喘轻证;华盖散主治素体痰多而风寒袭肺证,故加苏子、陈皮、桑白皮、赤茯苓以降气祛痰,加强化痰止咳的作用。华夏宝典/编辑部

华夏宝典【编辑部]

Tags:

上一篇:霍氏八极拳渊源与传承

下一篇:霍氏八极拳精要概论

相关文章

随机图文

-

香薷[草本植物中药名]

香薷[草本植物中药名] 香薷[xiāng rú]【药用】唇形科多年生草本植物海州香薷的全草。 【处方用名】香薷、陈香薷。 【性味与归经】 辛,微温。入肺、胃经。 【功效】:发汗解表,祛暑化湿,利水消肿。 主治:风寒感冒,水肿脚气。香薷功能:发汗解表,化湿和中,利水消肿。 主治应用:夏月感寒饮冷,头痛发热,恶寒无汗,胸痞腹痛,呕吐腹泻,水肿,脚气。 用法用量:煎服,3~9g。 禁忌:表虚者忌服。【华夏宝典/编辑部】 -

少林寺与少林武术

少林武术少林寺,世界著名佛教寺院,少林武术发源地。因位于河南登封市少室山麓五乳峰下的茂密丛林之中而得名。嵩山少林寺创建于北魏太和十九年(公元495年),地处中原腹地,与古都洛阳隔山相望。孝文帝为了安置他所敬仰的印度高僧跋陀,在嵩山少室山北麓敕建少林寺。少林寺,又名僧人寺,以禅宗和武术并称于世,有“禅宗祖廷,天下第一名刹”之誉,是中国汉传佛教禅宗祖庭。少林寺属国家5A级旅游景区。联合国教科文组织将少林寺、“天地之中”等8处11项历史建筑列为世界文化遗产。 少林寺在全球近50个 -

中国茶文化形成与发展

中国茶文化形成与发展中国是茶的故乡,是世界上最早发现中国茶树、利用中国茶叶和栽培中国茶树的国家,中国也是世界茶道的宗主国,任何国家受中国茶文化的影响都不能否认中国是茶道宗 -

张锡纯对药【名医用药经验】

张锡纯对药【名医用药经验】中药巧配对增疗效,对药是中医临床使用两对或三对中药配合使用增加疗效的处方,“三味药组”是指在中医方剂的组方过程中,针对一定的病因、病机及病症,根据中药的性味、归经、七情等原则,采用相互为用或相互促进、相互协调或相互制约、相辅相成或相反相成等方式,将具有特殊配伍关系的三味中药组合在一起,以达到留良用弘、增效减毒、安全获益等目的的一种配伍方法。

点击排行

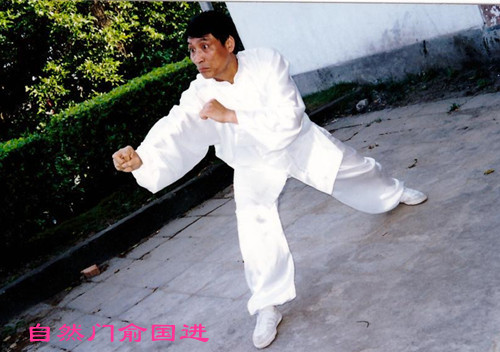

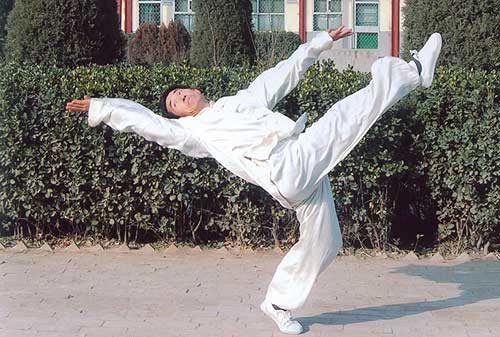

俞国进[自然门武术名家]

俞国进[自然门武术名家]本栏推荐

八卦掌【传统武术】

八卦掌【传统武术】![鲜生地[草本植物中药名]](/uploads/cover/2025-09-13/17577463253991.jpeg)

![牛 黄[牛胆囊结石-中药名]](/uploads/cover/2025-07-08/17519850246402.jpeg)

![犀牛角[犀科动物角中药名]](/uploads/cover/2025-07-02/17514255168755.jpeg)

![千里光[草本植物中药名]](/uploads/cover/2025-05-01/17460847365854.jpeg)

![夜明砂[蝙蝠粪便中药名]](/uploads/cover/2025-04-06/17439114372608.jpeg)

![密蒙花[灌木树花中药名]](/uploads/cover/2025-04-05/17438534164878.jpeg)

![谷精草[草本植物中药名]](/uploads/cover/2025-04-02/17435733223828.jpeg)

![青箱子 [草本植物中药名]](/uploads/cover/2025-03-24/17427825372774.jpeg)