您现在的位置是:主页 > 中医文化 >

葛根[藤本植物中药名]

2024-08-29中医文化 1018人已围观

简介葛根[藤本植物中药名] 药用:豆科落叶藤本植物粉葛的根。华夏宝典之发散风热中药,藤本植物、豆科粉葛的根部用药。 处方用名: 粉葛根 煨葛根。 性味与归经: 甘、辛,平。入脾、胃经。 功效: 解表、透疹、生津、止泻、通经活络,解酒毒之功。 临床应用:外感发热头痛,项背强痛,口渴,消渴,麻疹不透,热痢,泄泻,眩晕头痛,中风偏瘫,胸痹心痛,酒毒伤中。 用药须知:葛根无明显的毒副作用及不良反应,但脾胃虚寒者慎用。 一般用量与用法:三钱至五钱,煎服。

葛根[藤本植物中药名]

药用:豆科落叶藤本植物粉葛的根。华夏宝典之发散风热中药,藤本植物、豆科粉葛的根部用药,药食同源。

处方用名: 粉葛根 煨葛根。

性味与归经: 甘、辛,平。入脾、胃经。

功效: 解表、透疹、生津、止泻、通经活络,解酒毒之功。

临床应用:外感发热头痛,项背强痛,口渴,消渴,麻疹不透,热痢,泄泻,眩晕头痛,中风偏瘫,胸痹心痛,酒毒伤中。

用药须知:葛根无明显的毒副作用及不良反应,但脾胃虚寒者慎用。

一般用量与用法:三钱至五钱,煎服。

现代用量:10~15g、煎服。

生理特性:

粗壮藤本,长可达8米,全体被黄色长硬毛,茎基部木质,有粗厚的块状根。羽状复叶具3小叶;托叶背着,卵状长圆形,具线条;小托叶线状披针形,与小叶柄等长或较长;小叶三裂,偶尔全缘,顶生小叶宽 卵形或斜卵形,长8-15(-19)厘米,宽5-12(-18)厘米,先端长渐尖,侧生小叶斜卵形,稍小,上面被淡黄色、平伏的蔬柔毛。下面较密;小叶柄 被黄揭色绒毛。荚果长椭圆形,长5-9厘米,宽8-11毫米,扁平,被褐色长硬毛。花期9-10月,果期11-12月。生于山坡草丛中或路旁及较阴湿的地方,或生于海拔1000-3200米的山沟林中。

炮制方法:除去杂质,洗净润透,切厚片,晒干。

临床应用:

葛根具有解肌退热,生津,透疹,升阳止泻的功能。

1.用于感冒、发热、恶寒、无汗、项强等症﹣﹣葛根有发汗、退热作用。在临床上,如与柴胡等配伍,可用于表热症,如与麻黄、桂枝、芍药等配伍,可用于风寒表症而见项背强、无汗、恶风者。

2.用于麻疹透发不畅﹣﹣葛根有透发麻疹作用,因其兼有生津、止泻功能,所以麻疹发热口渴,或伴有腹泻等症,常与升麻等配合应用。

3.用于胃热口渴等症﹣﹣本品又能生津止渴,对热病口渴,或消渴等症,可配麦冬、天花粉等同用。

4.用于脾虚泄泻,湿热泻痢等症﹣﹣本品性能升发清阳,鼓舞脾胃阳气上升,有制止泄泻的作用。在临床上可配合党参、白术等补脾药治疗脾虚煎服;外用适量。泄泻;如配黄连、黄芩等清热燥湿药,又可用于湿热泻痢等症。[俞景耀医生/提供]

【附药】葛花:药用粉葛的花。性味甘平。功能解酒毒,醒胃止渴。适用于饮酒过度,口渴,胃气受伤。一般用量为一钱至二钱,煎服。

方剂举例:

柴葛解肌汤《伤寒六书》:柴胡、葛根、石膏、羌活、白芷、黄芩、芍药、桔梗、甘草、生姜、大枣,治三阳合病、头痛发热、心烦不眠、目疼鼻干、四肢疹楚、脉微洪者。

葛根黄芩黄连汤(《伤寒论》):葛根、黄芩、黄连、甘草,治身热下利、胸院烦热、口中作渴、喘而汗出者。

葛根汤(《伤寒论》)、葛根、麻黄、甘草、芍药、桂枝、生姜、大枣,治太阳病、项背强几几、无汗恶风者;又治太阳、阳明合病、自下利者。

现代研究报道:

成分:葛根含黄酮苷(为葛根素、葛根黄式、大豆黄酮式、大豆黄酮等),多量淀粉。

药理:葛根能扩张脑血管及心血管,并有较强的解热作用,略有降低血糖作用,又能缓解肌肉痉挛。以大白鼠实验,葛根对静脉注射垂体后叶素引起的急性心肌缺血反应有保护作用。

按语:葛根甘润性平而偏凉,有升散、退热、生津的功效。凡邪郁肌表,身热不退,不论口渴或不渴,有汗或无汗,都可应用。

据试验报道,本品近年来试用于高血压引起的头痛、项背强痛及冠心病引起的心绞痛,有一定效果。本品生用称粉葛根,简称葛根,用于解表、透疹、生津;炒用称煨葛根,用于止泻(上海地区系用麸皮拌炒至黄色,用麸制是取它有和胃之功)。

主要产地:

中国大部地区有产,主要分布于辽宁、河北、河南、山东、安徽、江苏、浙江、福建、台湾、广东、广西、江西、湖南、湖北、重庆、四川、贵州、云南、山西、陕西、甘肃等地。

相关文献记载:

1.《本草纲目》:“本草十剂云,轻可去实,麻黄、葛根之属。盖麻黄乃太阳经药,兼入肺经,肺主皮毛;葛根乃阳明经药,兼入脾经,脾主肌肉。所以二味药皆轻扬发散,而所入迥然不同也。”

2.《本草经疏》:“葛根,解散阳明温病热邪主要药也,故主消渴,身大热,热壅胸膈作呕吐。发散而升,风药之性也,故主诸痹。”“伤寒头痛兼项强腰脊痛,及遍身骨疼者,足太阳也,邪犹未入阳明,故无渴证,不宜服。”

3.《本草汇言》:“葛根,清风寒,净表邪,解肌热,止烦渴。泻胃火之药也。尝观发表散邪之药,其品亦多,如麻黄拔太阳营分之寒,桂枝解太阳卫分之风,防风、紫苏散太阳在表之风寒,藁本、羌活散太阳在表之寒湿,均称发散药也,而葛根之发散,亦入太阳,亦散风寒,又不同矣,非若麻、桂、苏、防,辛香温燥,发散而又有损中气之误也;非若藁本、羌活,发散而又有耗营血之虞也。”

4.《本经》:消渴,身大热,呕吐,诸痹,起阴气,解诸毒。

5.《别录》:疗伤寒中风头痛,解肌发表出汗,开腠理,疗金疮,止胁风痛。

华夏宝典/编辑部

Tags:

上一篇:霍氏八极拳渊源与传承

下一篇:霍氏八极拳精要概论

相关文章

随机图文

-

松花江自然资源

松花江自然资源松花江矿产资源松花江流域范围内山岭重叠,满布原始森林,蓄积在长白山、大兴安岭、小兴安岭等山脉上的木材,总计十亿立方米,是中国面积最大的森林区。矿产蕴藏量亦极 -

桑叶[乔木植物中药名]

桑叶[乔木植物中药名] 华夏宝典之一乔木植物,为植物界、种子植物门、双子叶植物纲、荨麻目、桑科。 药用:桑科落叶乔木桑树的叶。 处方用名: 冬桑叶 霜桑叶 蒸桑叶。性味与归经: 苦、甘,寒。入肺、肝经。 功效: 疏散风热,清肝明目。 一般用量与用法: 一钱至三钱,煎服。 功能与主治:疏散风热,清肺润燥,清肝明目。用于风热感冒,肺热燥咳,头晕头痛,目赤昏花。 -

空手道主要流派

空手道主要流派松涛馆Shōtōka创立日期:一九三六年来源国家:日本创立者:船越义珍(1868–1957)、船越义豪(1906-1945)来源武术:冲绳武术、柔术来源流派:首里手、竹内流(古柔术)、新(或神)道 -

红茶品种分类

红茶品种分类加工分类按照其加工的方法与出品的茶形,一般又可分为三大类:小种红茶、工夫红茶、红碎茶和红茶茶珍。 小种红茶:小种红茶是最古老的红茶,同时也是其它红茶的鼻祖,其他红茶都是从小种红茶演变而来的。它分为正山小种和外山小种,均原产于武夷山地区。1.正山小种:产于武夷山市星村镇桐木关一带,所以又称为“星村小种”或“桐木关小种”。2.外山小种:主产于福建的政和、坦洋、古田、沙县等地,2013江西的铅山一带也有出产。 红碎茶:红碎茶按其外形又可细分为叶茶、碎茶、片茶、末茶,产地

点击排行

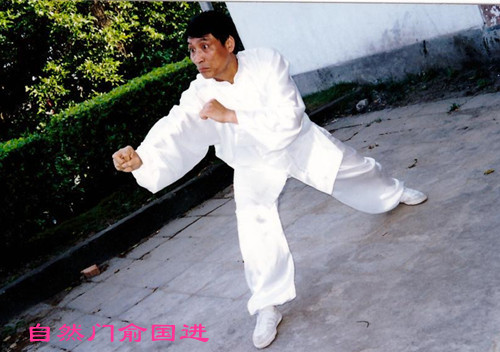

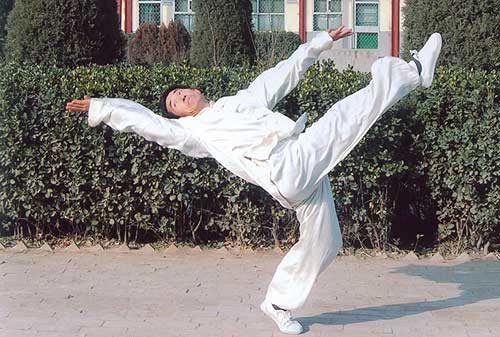

俞国进[自然门武术名家]

俞国进[自然门武术名家]本栏推荐

八卦掌【传统武术】

八卦掌【传统武术】![鲜生地[草本植物中药名]](/uploads/cover/2025-09-13/17577463253991.jpeg)

![牛 黄[牛胆囊结石-中药名]](/uploads/cover/2025-07-08/17519850246402.jpeg)

![犀牛角[犀科动物角中药名]](/uploads/cover/2025-07-02/17514255168755.jpeg)

![千里光[草本植物中药名]](/uploads/cover/2025-05-01/17460847365854.jpeg)

![夜明砂[蝙蝠粪便中药名]](/uploads/cover/2025-04-06/17439114372608.jpeg)

![密蒙花[灌木树花中药名]](/uploads/cover/2025-04-05/17438534164878.jpeg)

![谷精草[草本植物中药名]](/uploads/cover/2025-04-02/17435733223828.jpeg)

![青箱子 [草本植物中药名]](/uploads/cover/2025-03-24/17427825372774.jpeg)